2025年末に始まった物価高騰と経済危機への不満は、2026年に入り全国的な反政府抗議へと急速に拡大しています。テヘラン中心部のバザールから各地の都市に広がったデモは、イスラム共和国体制への不満と結びつき、「死ねカメネイ」「体制を終わらせろ」といった政治的スローガンへと変質しました。

政府は全国規模のインターネット遮断や通信制限を実施し、治安部隊による実弾射撃や激しい弾圧を強める中で、数十人以上の死者、数千人の拘束が報告されています。今回の抗議は、単なる経済不満を超え、国家体制そのものを揺るがす大規模な反乱の様相を呈しています(ネット遮断、死者多数、全土で抗議の広がりが増えつつあります。

この背景にはイランの歴史を踏まえることでより理解が深まると思い、この記事にて紹介させて頂きます。

前回のPart1は以下になります。

16〜18世紀:石油以前のイラン ― 宗教国家という「器」の完成

16世紀に成立したサファヴィー朝は、十二イマーム派シーア派を国教とし、宗教を国家アイデンティティの中核に据えました。この時代のイラン国家は、農業税や交易、手工業を基盤としており、地下資源はまだ国家運営の中心ではありませんでした。重要なのはこの時期に、強い中央集権と宗教的正統性が結びついた「国家の型」が完成したことです。後に石油という巨大な富と外圧が流れ込んできた際、イランはこの既存の国家構造の上でそれを受け止めることになります。

19世紀:石油前夜 ― 主権が切り売りされる時

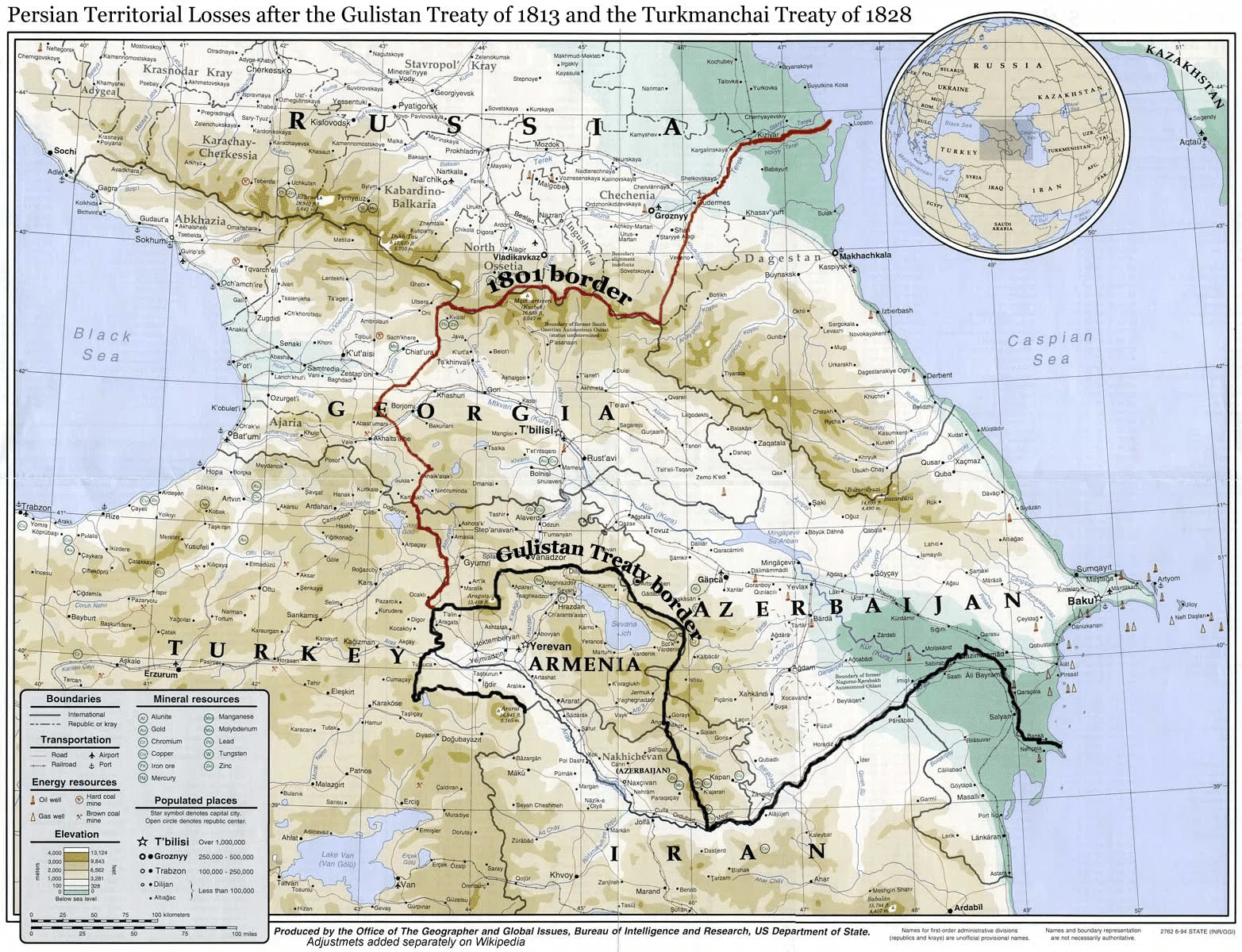

19世紀のガージャール朝期、イランは軍事的・財政的に弱体化し、ロシアとイギリスという列強の圧力を受けるようになります。この時代、鉄道や鉱山、通信といった国家の基盤に関わる利権が、外資に安価で譲渡されていきました。石油が発見される以前から、イランではすでに「国家が自らの資源と主権を管理できない構造」が固定化しつつあったのです。これは、後の石油問題の前提条件となりました。

なぜ、イランは主権を管理できなくなったのか

①軍事の近代化に失敗

19世紀はヨーロッパ列強が常備軍と近代兵器、統一的な指揮体系を備えた近代国家へ移行した時代でしたが、ガージャール朝の軍事力は依然として部族動員に依存していました。装備や訓練、指揮系統の近代化が進まなかった結果、イランはロシアとの戦争に連敗し、領土割譲と賠償を受け入れざるを得なくなります。この軍事的敗北によって、イランは国際社会における交渉力を大きく失いました。

②慢性的な財政危機状態

ガージャール朝には全国を網羅する安定した税制や徴税官僚制度が存在せず、国家収入は関税や地租、臨時徴発といった不安定なものに依存していました。戦争賠償や宮廷維持のために即時の資金が必要になると、政府は増税や国内借款では対応できず、短期的に現金を得られる手段を選ばざるを得ませんでした。

③利権売却

その結果、鉄道敷設権や鉱山採掘権、通信事業や関税運営権といった国家の基盤に関わる権利が、長期コンセッションとして外国資本に譲渡されました。これらの契約は国家主権を損なうものでしたが、当時の政権にとっては増税よりも政治的抵抗が少なく、即効性のある選択肢でした。

石油発見の7年前、1901年に、ガージャール朝政府はイギリス人実業家ウィリアム・ノックス・ダーシーに対し、

- イラン全土(大半)の石油探査・採掘権

- 60年間

- 事実上の独占

を認める契約を結びました。

イラン側の見返りは、一時金と将来利益のごく一部(低率ロイヤルティ)のみでした。

この契約によって、

石油が「見つかる前から」イギリス側に法的権利が確定していたのです。

1908年:石油発見 ― 国家の運命が変わった瞬間

1908年、南西部マスジェデ・ソレイマーンで石油が発見されます。これは中東で最初の商業的油田でしたが、その恩恵はイラン国家にはほとんど還元されませんでした。利権を握ったのはイギリス資本であり、利益の大半は国外に流出し、経営や情報は完全にブラックボックス化されていました。石油はこの時点で、イランを豊かにする資源ではなく、主権を侵食する装置として登場したのです。

20世紀前半:石油国家化と中央集権の進行

20世紀に成立したパフラヴィー朝は、石油収入を背景に強力な中央集権国家を築きました。軍の近代化や官僚制の拡大、世俗化政策が進められ、国家は急速に近代的な外観を整えていきます。しかし同時に、国家財政は国民の同意や課税ではなく、石油収入に依存する体質へと変化しました。この構造では、統治の正当性は社会との合意ではなく、資源収入と治安装置によって支えられることになります。この歪みは、後の政治的不安の伏線となりました。

パフラヴィー朝の国家運営は、国民への課税や政治的合意形成に強く依存していませんでした。石油ロイヤルティと関税収入があれば、議会を通じた妥協や社会的支持を得なくても、軍と官僚を維持することが可能でした。

つまり、民よりも資源に依存する国家だったのです。

1951年:石油国有化 ― 主権回復の試み

1951年、首相モハンマド・モサッデグは石油産業の国有化を断行します。これは単なる経済政策ではなく、民主主義とナショナリズムが結びついた主権回復の試みでした。しかし1953年、英米の関与によるクーデターによって政権は崩壊します。この経験はイラン社会に、「石油を自分たちで管理しようとすると外部から潰される」という強烈な記憶として刻み込まれました。

1970年代:石油ブームと体制の内部崩壊

1970年代の石油価格高騰により、イランは一時的に莫大な富を得ます。しかしその富は上から配分され、汚職と格差を拡大させました。国民生活の実感を伴わない成長は、石油国家特有の矛盾を深め、社会の不満を蓄積させていきます。この歪みが、1979年革命の土壌となりました。

1979年革命:石油国家と宗教国家の融合

1979年、王制は崩壊し、イスラム共和国が成立します。革命後も石油依存と国有管理という構造自体は維持されましたが、決定的に変わったのは、石油収入を正当化する根拠を宗教が担うようになった点です。石油国家と宗教国家がここで融合し、国家の正統性は信仰と結びつけられました。

1979年の革命について

1979年のイラン革命で起きたことは、決して突然の出来事ではありませんでした。革命前のイランは、石油収入によって国家が潤い、軍や警察といった治安装置が強化された一方で、国民の声が政治に反映されにくい体制でした。国は豊かになっているように見えても、その恩恵は一部に集中し、汚職や格差が広がり、多くの人々は「この国は誰のためにあるのか」という疑問を抱くようになります。

こうした不満が決定的になったのは、1978年に石油労働者のストライキが起きた時でした。石油の輸出が止まると、国家財政は急速に行き詰まり、軍や警察を維持することさえ難しくなります。石油に依存して成り立っていた国家は、石油が止まれば機能しなくなるという弱点を露わにしました。この瞬間、多くの国民は、体制そのものが脆いものであることを実感します。

混乱が広がる中で、人々を一つにまとめる役割を果たしたのが宗教でした。モスクは人々が集まれる場所であり、宗教的な言葉は検閲を受けにくく、「不正な権力には抵抗すべきだ」という教えは、王制への怒りと強く結びつきました。宗教指導者は、現体制を道徳的に否定する言葉を与え、それが広範な支持を集めることになります。

1979年に王が退位すると、問題は「誰が国を統治するのか」に移りました。世俗的な政治勢力や左派、軍などさまざまな選択肢がありましたが、最も組織化され、国民に正統性を示せたのは宗教勢力でした。こうして新しい体制では、石油産業は国有のまま維持され、国家の収入源として使われ続ける一方で、国家を正当化する役割は宗教が担う形が選ばれました。

このように1979年のイラン革命とは、石油に依存して国民との結びつきを失った国家が崩れ、その代わりに宗教を軸として再構築された過程でした。石油は国家を動かす現実的な力として残り、宗教は「この国家は正しい」という意味づけを与える存在となったのです。この融合こそが、現在のイランの政治体制を理解するための出発点になります。

1980年-1988年 イラン・イラク戦争

イラン・イラク戦争は、1980年にイラクがイランへ侵攻したことで始まりました。

当時のイランは1979年の革命直後で、親米派の王制が崩壊し、軍や官僚機構が再編の途上にありました。一方のイラクは、サッダーム・フセイン政権の下で地域大国化を狙っていました。イラク指導部は、革命によって混乱するイランは短期戦で打ち破れると判断し、先制攻撃に踏み切ったのです。

戦争の背景には、長年続いてきた国境と資源をめぐる対立がありました。

両国はシャット・アル=アラブ川流域の主権や、周辺の油田地帯をめぐって繰り返し衝突してきました。イラクはこの地域の支配権を武力で確定させることで、ペルシャ湾への影響力を拡大しようと考えていました。この地政学的・経済的利害が、開戦の直接的な動機となります。

さらに決定的だったのは、イラン革命そのものへの恐怖です。

革命後のイランは、「不正な支配者に抵抗せよ」という宗教的・政治的メッセージを掲げていました。これは周辺の権威主義体制や王制国家にとって、自国体制を揺るがしかねない思想でした。特に、スンニ派政権がシーア派多数派を支配するイラクにとって、イラン革命の影響は深刻な脅威と映りました。

戦争の初期、イラクは優位に立ちましたが、戦況はすぐに膠着します。

1980年から1982年にかけて、イラク軍はイラン南西部に侵攻しましたが、イランは体制を立て直し、失地を奪回します。その後、イランは反転攻勢に出て、サッダーム政権打倒を掲げてイラク領内に侵攻しました。ここから戦争は短期決戦ではなく、長期の消耗戦へと変わっていきます。

中盤以降の戦争は、極めて過酷な総力戦となりました。

両国は塹壕戦や都市空爆を繰り返し、前線はほとんど動かなくなります。イランは人的動員を前面に押し出し、宗教的な「殉教」の語りを用いて国民を戦争に動員しました。一方、イラクは西側諸国や湾岸諸国の支援を受け、物量と兵器で対抗しました。

国際社会の対応は、イランにとって極めて厳しいものでした。

アメリカやイギリスを含む多くの国は、革命イランの拡大を恐れ、事実上イラク側に傾きました。イラクによる化学兵器使用も黙認され、イランはほぼ国際的に孤立した状態で戦争を続けることになります。この経験は、イランに「国際社会は自分たちを守らない」という強い認識を植え付けました。

1988年、国連仲介によって停戦が成立し、戦争は終結します。

8年間に及ぶ戦争の結果、領土はほぼ開戦前の状態に戻り、明確な勝者はいませんでした。しかし人的・経済的被害は甚大で、両国合わせて100万人規模の死者を出したとされています。特にイランでは、この戦争は「国家の存亡をかけた防衛戦争」として記憶されます。

① 1988〜1989年:停戦直後 ― 「勝っていないが、負けてもいない国家」

1988年の停戦時、イランは国土と体制を守り抜きましたが、経済と社会は疲弊しきっていました。インフラは破壊され、財政は枯渇し、数十万人規模の戦死者と負傷兵、難民を抱えていました。

この時点で重要なのは、革命体制が戦争を通じて完全に定着していたことです。

戦争はイランに、国際社会は助けてくれないこと、自力で生き残るしかない、という教訓を刻み込み、「抵抗と自立」を前提とする国家意識を確立させました。

② 1989〜1997年:ラフサンジャーニー時代 ― 復興と現実路線

1989年、最高指導者ホメイニの死後、大統領に就任したのが アクバル・ハーシェミー・ラフサンジャーニー です。

この時代の最大目標は戦後復興でした。

- インフラ再建

- 石油輸出の回復

- 外資・技術の部分導入

が進められ、イランは一時的に現実的・実務的な路線へと舵を切ります。

ただし重要なのは、

👉 体制の核心(宗教指導者・革命防衛隊・反米路線)は一切揺るがなかったという点です。

この時代、「経済では柔軟、政治では強硬」という二重構造が定着します。

また、戦後復興が進んだ1990年代、イランは核開発を徐々に再開します。ただしこの時期、開発の詳細が国際社会に十分に説明されず、施設や活動の透明性が低い状態が続きました。これにより、イランと 国際原子力機関 との間に緊張が生じ始めます。

③ 1997〜2005年:ハタミ政権 ― 改革の希望と限界

1997年、大統領に選ばれたのがモハンマド・ハタミ です。

彼は、

- 言論の自由

- 市民社会

- 対話外交

を掲げ、国内外で「改革派イラン」の象徴となりました。

この時期、欧州(イギリス含む)との関係は改善し、イラン社会にも開放の空気が広がります。

しかし改革は次第に行き詰まります。

理由は、

- 最高指導者の権限

- 革命防衛隊の影響力

- 司法・治安機構の抵抗

によって、

選挙で選ばれた政府が体制の核心に触れられなかったからです。

④ 2000年代:再び強硬路線へ ― 不信の固定化

2000年代に入ると、

- 米国の「悪の枢軸」発言

- アフガニスタン・イラク戦争

- 核問題の表面化

により、イランの対外環境は急速に悪化します。

イランでは、「譲歩しても敵視される」という認識が社会に広がり、

改革路線は後退します。

この流れの中で、革命防衛隊の経済・政治的影響力が急拡大しました。

終わりに

イランの強硬さは「気質」ではなく、歴史の積み重ねが作った国家構造です。

サファヴィー朝で宗教的正統性と中央集権の型が固まり、ガージャール朝で財政難と軍事的敗北が主権の“切り売り”を常態化させました。

ダーシー利権は、石油が見つかる前から権利が外部に固定された象徴です。石油発見後も、石油収入は国家を近代化させながら、社会との合意形成を弱め、国有化の試みはクーデターで潰された――この記憶が「自分たちで守るしかない」という警戒心を強めました。革命と戦争はそれをさらに決定づけ、停戦後の復興と改革の揺り戻しを経て、2000年代には不信が固定化していきます。

現代のイランを理解する鍵は、石油・主権・宗教・安全保障が分断されず、ひとつの連鎖として結びついている点にあります。

次回、Part3で現代にいたるまでの近代史をより深く突き詰めていきたいと思います。